Ainda temos arte hoje?

1 de outubro de 2025“Entre Kant e Wilde, a arte é flor inútil. Entre Tolstói e Brecht, ela é martelo ou catecismo. A modernidade oscilou entre essas forças — mas no século XXI, a arte volta a ser disputada como panfleto, quando o que mais precisamos é dela como respiro estético, gratuito, inapropriável.” (CrisDanois)

“O Espiritual na Arte” (Über das Geistige in der Kunst), publicado em 1911 por Wassily Kandinsky é um dos textos fundadores da arte abstrata e um verdadeiro manifesto filosófico-estético dentro do espírito da época, ligado ao expressionismo e à Bauhaus.

Kandinsky era pintor e teórico russo ligado ao expressionismo e depois à Bauhaus. O livro surge em meio às vanguardas do início do século XX, quando a arte buscava romper com o naturalismo e se volta para dimensões interiores e espirituais. Crise típica do início do século: será que a arte teria chegado ao seu limite como expressão, considerando o idealismo naturalista? será que os limites da forma foram todos alcançados? E os limites do quadro são os limites da arte, do artista e de sua expressão no mundo?

O século XX continua o processo de questionamento inaugurado no século XIX a partir do romantismo, mas não de dentro do fazer, mas de fora, do olhar – do crítico, do curador, do Merchant e do fruidor da arte. Atribui-se significados e funções à arte, bem como papeis: educadora, questionadora, provocadora, etc. O Romantismo quer dar mais que um significado a arte, quer colocá-la no palco da atuação, da participação no mundo. Não mais a voz estética, mas a voz política. Busca um propósito para a arte como ação atuante e, com isso, como crítica da arte pela arte. O movimento surge dentro da arte da palavra e migra para a arte visual, pictórica e tenta chegar à arte musical. A arte, para o romântico não pode ser desprovida de uma razão, de um propósito no mundo, ela tem que atuar. Para estes, a arte não é (não pode ser) desprovida de razão e motivo e passa a se colocar como transformadora e atuante no mundo imediato, esquecendo que a arte é mediadora sem propósito imediato. Ela atua numa ação mediata e não imediata – conceito que deriva do estético e não do político.

Estrutura do livro de Kandinsky

O texto é dividido em duas grandes partes:

Parte I — Teoria da arte espiritual

Kandinsky discute a crise da cultura materialista (?) e propõe que a arte deve ser instrumento de elevação espiritual. Ele usa a imagem de um triângulo espiritual que representa a evolução da consciência humana: poucos estão no vértice, mas aos poucos o restante da humanidade vai ascendendo. Denuncia a arte voltada apenas ao mercado, ao prazer sensorial ou à mera imitação da natureza. Para ele, o artista verdadeiro capta e transmite a “necessidade interior”.

Parte II — A linguagem da forma e da cor

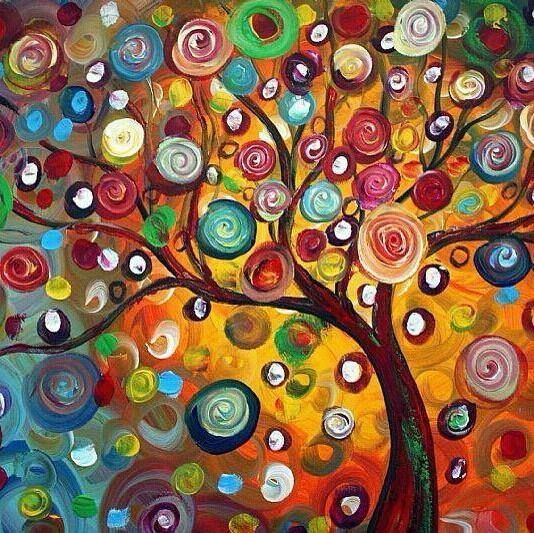

Ele investiga os efeitos psíquicos e espirituais das cores. Por exemplo: Azul significa profundidade espiritual, calma. Amarelo significa energia, excitação enquanto o vermelho significa poder, vitalidade. Ele fala também das formas (círculo, triângulo, quadrado) e de como possuem ressonâncias espirituais. A pintura, portanto, não é só visual: é como música, capaz de provocar vibrações interiores sem depender da representação figurativa.

As Ideias chave são a necessidade interior como o motor da arte autêntica, vinda da alma e não da moda ou da técnica, como também a Arte como profecia. Aqui o artista é visto quase como um visionário no estilo de Blake, que antecipa transformações espirituais da humanidade. Kandinsky considera a cor (apenas ou a partir dela) como vibração; cores e formas têm efeitos anímicos, comparáveis aos sons na música (como se a música se reduzisse a isso). Ele promove uma ruptura com o figurativo: abre caminho para a abstração lírica, onde a tela é um espaço de forças e energias.

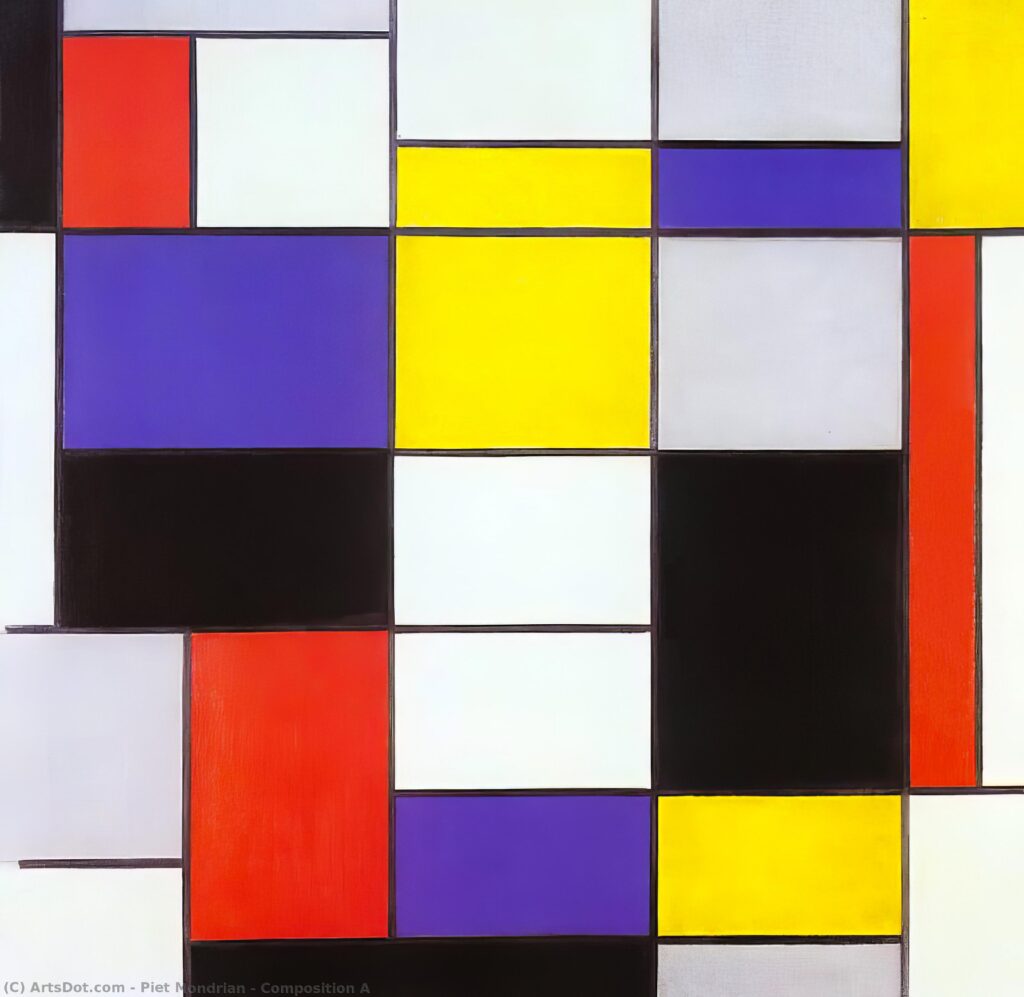

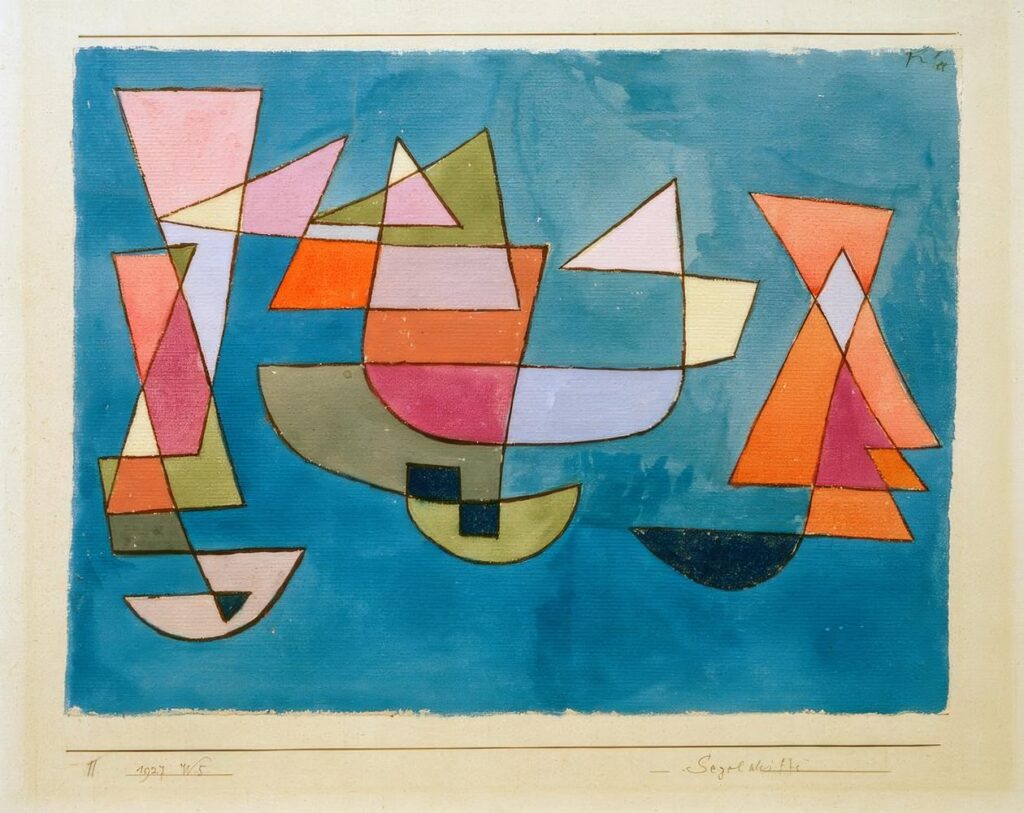

Qual a importância desse movimento realizado por Kandinsky (não é o único)? Ele é considerado um marco na teoria da arte moderna, ao lado de textos de Malevitch, Mondrian e Paul Klee. Influenciou profundamente a Bauhaus e toda a estética do século XX. Aproxima arte, filosofia, psicologia e espiritualidade, oferecendo um caminho não materialista para compreender a criação artística. Dialoga com o simbolismo e com o misticismo teosófico (ele tinha contato com Blavatsky e Steiner) e influencia em movimentos posteriores: abstracionismo lírico, expressionismo abstrato, arte espiritual contemporânea.

Não sei o quanto esse questionamento colocou e ainda põe a arte num patamar diferente, deslocando do estético para o conceitual, ou seja, indo na direção da política/pragmatismo. Assim como a religião se deslocou e desloca do estético para o político, através de sua sistematização e enquadramento normativo a partir de livros e rituais, a arte ocidental também começou a fazer e perpetua-se hoje reduzida à pura ideia e abstração de uma mente, nem sempre lúcida, nem sempre saudável, nem sempre verdadeira, prestando-se para os mais diversos papéis ideológicos e pseudo-terapêuticos, servindo às religiões do sistema, tanto quanto (já) serviu à teocracia medieval.

Portanto, a ferida que Kandinsky abriu, sem talvez perceber todo o alcance, deu-se quando ele fala de “necessidade interior” e do artista como um profeta espiritual. Aqui ele está retirando a arte do “belo” e do “gosto” e colocando-a na arena do destino humano — isso inevitavelmente roça o político e o ético. Na Antiguidade greco-romana, a arte tinha uma existência puramente estética e de mimesis, ligada à natureza naturante – o belo e o divino eram inseparáveis., e nessa relação intrínseca, a ordem, o equilíbrio e a vida se manifestavam naturalmente.

Na Idade média, o movimento repressor de uma arte livre e natural joga a arte para o conceito do sagrado, colocando-a em segundo plano, como instrumento e porta-voz de uma ideologia religiosa. Arte para deus, arte para representar o “divino”, ou para confirmar o divino ideativo do homem na terra com seu sistema coercitivo e normativo.

No Renascimento/Iluminismo, a arte retoma a forma e a expressão junto à razão. O “estético” se disciplina de outra forma e vai se libertando aos poucos da necessidade de significar algo para ser considerada seja importante ou útil.

Com Kandinsky e as vanguardas, desloca-se novamente: a arte passa a ser veículo de uma “verdade espiritual” e de crítica social. O pintor não é mais só artesão do belo, mas um porta-voz de visões e ideologias, com propósitos curativos, epifânicos ou sociais.

A consequência é ambígua – se por um lado podemos perceber uma libertação porque rompe com academismos, ela cria linguagens inéditas e permite expressar subjetividades e espiritualidades não enquadradas antes. Mas o risco do excesso desta conceituação e questionamento é abrir a porta para que qualquer “ideia” (mesmo confusa, narcisista ou politizada até o osso) se legitime como “arte”. O belo, o domínio técnico e até a saúde mental do criador deixam de ser critério, visto que arte como terapia é quase como o exercício da psicologia – qual o critério de saúde mental, emocional e espiritual utilizamos para que um indivíduo exerça esse poder de “curar” ou orientar os outros?

Isso espelha o movimento das religiões ocidentais: saíram do culto estético (catedrais, música sacra, liturgias que elevavam) para se tornarem arenas políticas, instrumentos de controle e propaganda. Atualmente vão além arte e religião cooptadas por um sistema fragmentado, fluídico que dissolve tudo e transforma em mercadoria e moeda de troca expressando a loucura e a insanidade de bilhões de egos perdidos e manipulados como massa ignara e sem direção.

Então, sim: Kandinsky inaugura o predomínio do conceitual sobre o sensível. Ele queria que isso fosse um “renascimento espiritual”, mas o efeito colateral é que a arte ocidental moderna muitas vezes se transformou em pura ideia abstrata, desconectada da beleza, da estética clássica e até da saúde do espírito. Talvez a pergunta hoje seja: a arte deve nos elevar pelo belo ou nos confrontar pelo conceito? Kandinsky tentou conciliar ambos, mas a modernidade acabou pendendo mais para a segunda via — daí termos exposições que são basicamente discursos políticos emoldurados, expressões de um inconsciente doentio e confuso, perdido nos meandros de sua própria sombra.

Nesse momento, a simples arte decorativa, a pintura realista e fotográfica – hiper-realista – ganha espaço entre as pessoas comuns, pois ainda expressa o belo, a ordem e o equilíbrio. E aqui surge mais uma vez o ponto de ruptura do verdadeiro artista que se liberta de qualquer enquadramento político, religioso, terapêutico ou mercadológico. A história da arte muitas vezes narra como “ciência da forma” ou “expressão da razão” aquilo que, na mão do artista, é fluxo, mimesis viva, um devir sem intenção, ao mesmo tempo que críticos e curadores caminham no sentido oposto.

Na arte, quando a intenção some, o ego desaparece e só resta o movimento da criação — é exatamente o que Aristóteles já chamava de mimesis: não imitar a aparência, mas o processo vital. É daí que o belo brota, como algo palpável, mas sem cálculo. O bom e o verdadeiro não podem ser perseguidos diretamente, porque são inalcançáveis pela vontade consciente; eles transparecem no rastro do belo.

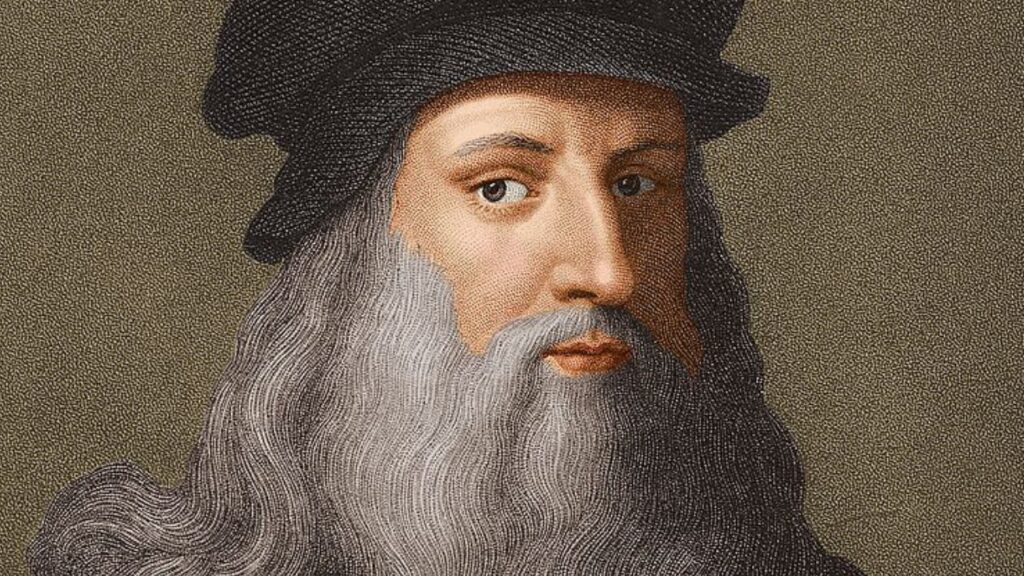

Da Vinci é o exemplo perfeito: ele não pintava para “transmitir uma mensagem espiritual”, mas porque perseguia o belo como quem segue uma linha invisível. E, nesse movimento, o bom e o verdadeiro vinham junto — não como alvo, mas como consequência inevitável da abertura estética.

Desta forma, é aqui que talvez se esconda o mal-entendido em Kandinsky: ele quis teorizar um caminho para o espiritual via arte, mas acabou deslocando o centro da experiência criadora (que é imediata, corporal, estética) para um horizonte programático e pragmático. Ao falar em “necessidade interior”, ele ainda tenta capturar essa força impessoal, mas ao traduzir isso em manifesto, já arrasta para o campo da ideia, da intenção, do normativo. O artista, como vejo, sinto e ajo, coloca, põe, mostra enquanto cria e não diz, não pretende, não defende ideia alguma: ele abre. E quando abre, algo maior flui. Arte não é produto de uma narrativa e não tem intenção de dizer nada.

(próximo post: a defesa da arte pela arte contemporaneamente)